Das unmögliche Bild

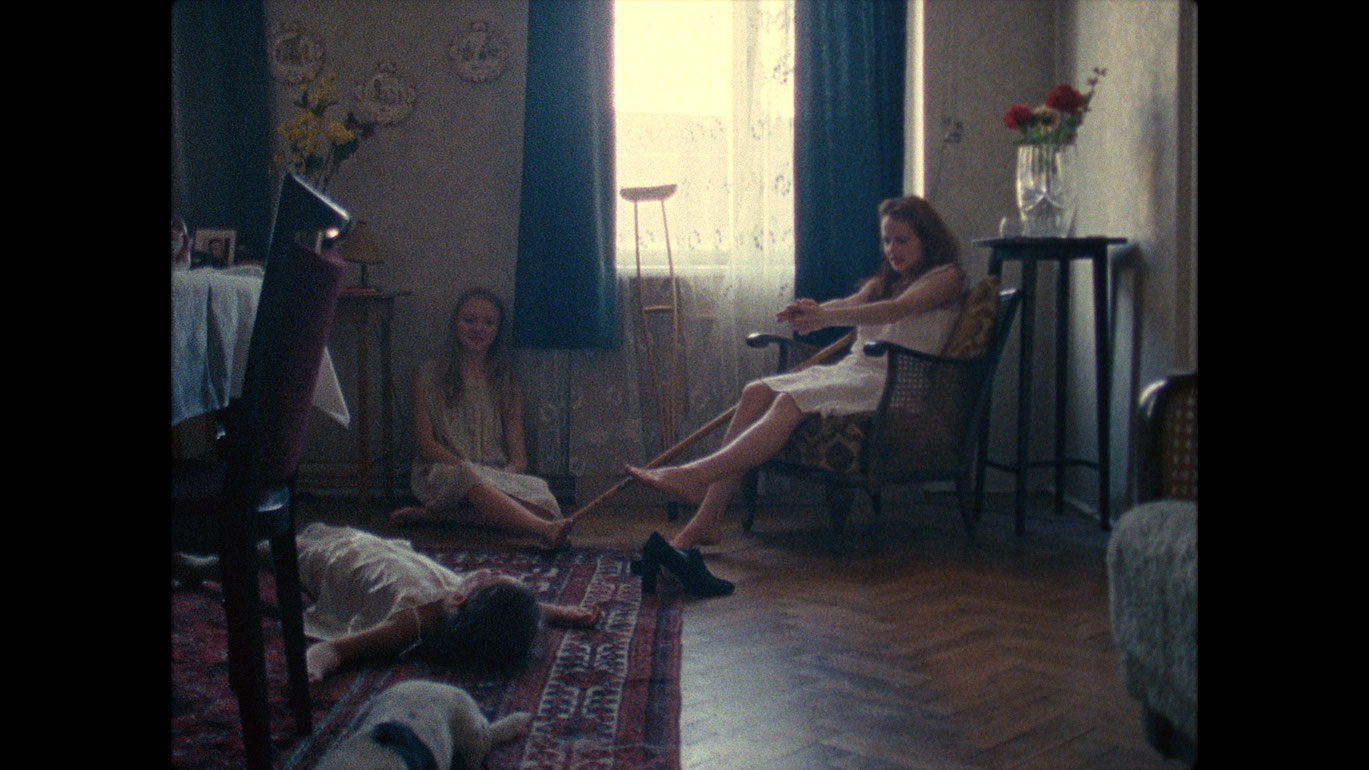

Der Vater blickt in die Kamera: "Was siehst denn?" - "Dich", sagt die Tochter. Es ist das letzte Bild, das vom Vater entstehen wird, denn kurze Zeit später, im Sommer 1956, ist er tot. An seiner Stelle übernimmt es die Tochter Johanna (Jana McKinnon), das Leben der Familie mit der geerbten Super-8-Kamera zu dokumentieren. Zu sehen gibt es viel: Johanna übersiedelt mit Mutter und Schwester zur Großmutter (Andrea Schramek) in eine gutbürgerliche Wiener Altbauwohnung, wo sich nicht nur bei Geburtstagen und zu Weihnachten die Verwandten treffen. Der Kamerablick schweift scheinbar amateurhaft über Köpfe und Gesichter. In fahrigen, abgerissenen Bewegungen fängt er Großmutters Semmelknödel ebenso in Großaufnahme ein wie die Gesichter der Familie. Von Zeit zu Zeit versammelt sich eine Gruppe junger Frauen in Großmutters Küche, angeblich, um zu kochen.

Sandra Wollners Das unmögliche Bild benutzt mit souveräner Stilsicherheit das Privatformat des Home-Movies, um in dessen vorgeblich zufälligen, in den Brauntönen der 50er Jahre eingedunkelten Momentaufnahmen ein immer stärker werdendes Narrativ hervor treten zu lassen. Doch unklar ist, wer erzählt. Wo gerade noch Johanna die Kamera führte, entstehen plötzliche "unmögliche Bilder", von denen man nicht weiß, wer sie gemacht hat. Wenn die Großmutter brennheißes Wasser in Johannas Fußbad kippt, um das an Kinderlähmung erkrankte Mädchen zum Aufstehen zu zwingen, wird der Point-of-View geheimnisvoll. Johanna kann es nicht gewesen sein, die sich selbst filmt. Aber wer dann? Das Changieren zwischen den Blickperspektiven, und der Pastiche-Effekt, der sich durch die historische Distanz zu den Fifties ergibt, korrespondiert mit der Suche nach dem Wahrheitsgehalt der Bilder: Wie verlässlich sind sie als Erinnerungsträger? Was hat man wirklich gesehen und was hat man zu sehen nur geglaubt? Gleichzeitig öffnet Sandra Wollner intime Einblicke in weibliche Subjektivitäten, deren prekäre Dringlichkeit sich radikal in der Gegenwart verankert. (Alexandra Seibel)

Auf eine feine, fast heimliche Art und leise schleicht sich dieser Film in das Herz und Hirn der Zuschauerinnen und Zuschauer und verführt uns in einen Haushalt voller Frauen im Wien der Nachkriegszeit. Nach und nach entblättert sich das besondere Thema dieses Films. Um das Geheimnis der Frauen der Familie Steinwendner zu erzählen (...) nimmt sich der Film viel Zeit. So viel, dass man schon ungeduldig werden möchte – nur um dann von umso größerer Wucht getroffen zu werden, wie es einem selten im Kino geschieht.

(Jurybegründung Hofer Filmtage zum "Förderpreis Neues Deutsches Kino")

"Ich bin jemand, der sich gerne umschaut", von Maria Schaunitzer, Kleine Zeitung, 28.06.2014 (Interview)

In Ihrem, vom österreichischen Filmfestival Diagonale, prämierten Film "Uns geht es gut" beschreiben Sie zuerst eine unbeschwerte Sommeridylle. Wie sieht Ihre Idylle aus?

SANDRA WOLLNER: Wenn ich, so wie jetzt, nach Leoben telefoniere, kommen mir gleich die unbeschwerten Sommertage im Schwimmbad in der Au in den Sinn. Wie wir nach Badeschluss in den Umkleidekabinen nach Kleingeld gesucht haben, um uns süßes Gummizeug zu kaufen. Und Sonnencreme. Bei diesem Geruch kommt auch im Winter eine gewisse Sommeridylle auf.

Was haben Sie von dieser Kindheit mitgenommen?

WOLLNER: Freundeskreise sind sicher immer prägend. Es macht aber auch einen Unterschied, ob man in einem eher kleinstädtischen Milieu aufwächst. In Großstädten kann man seine Identität sicher anders entfalten. Dieses Phänomen betrifft aber nicht nur Leoben.

Wie sehr prägte Sie diese von Bergbau und Industrie dominierte Region?

WOLLNER: Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns in der Volksschule statt mit "Guten Morgen", immer mit "Glück auf" begrüßten. Damals wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Die gelebte Geschichte dieser Stadt veräußert sich ja auch in manch fragwürdigen Verbindungen. Nur insofern war es vielleicht prägend, dass ich da eine gewisse Grundskepsis entwickelt habe.

Sie leben derzeit in Deutschland. Könnten Sie sich vorstellen wieder nach Leoben zu ziehen?

WOLLNER: (Überlegt lange) Ich glaube nicht. Ich fahre gerne nach Hause. Wenn ich auf dem Heimweg bin, da passiert schon etwas mit mir, das kann ich nicht leugnen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Leoben zu tun hat. Grundsätzlich bin ich jemand, der sich gerne umschaut.

Und nach Österreich?

WOLLNER: Durchaus vorstellbar. Jetzt steht mir noch alles offen. Wahrscheinlich werde ich aus pragmatischen Gründen im deutschsprachigen Raum bleiben. Aber ich denke, dass meine Arbeit von überall aus machbar ist.

Wie sehr leben Sie als Regisseurin momentan Ihren Traum?

WOLLNER: Ich wollte mich mit Themen immer künstlerisch auseinandersetzen. Film ist dabei sicher ein passendes Medium. Insofern mache ich das, was ich immer wollte.

Wie schafft man es, sich seinen Träumen anzunähern?

WOLLNER: Das ist schwer zu beantworten. Als ich als Cutterin gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, dass ich in meinem Leben irgendwie stehen geblieben bin. Sicher auch, weil mir die Arbeit Spaß machte. Irgendwann stellt man sich dann die Frage, ob es das ist, was man will. Wenn nicht, dann rafft man sich auf, wirft noch Mal alles um und entwickelt sich weiter. So war es bei mir.

Sind Sie damit Ihrem Lebensziel schon sehr nahe gekommen?

WOLLNER: Lebensziel? Mit solchen Schlagwörtern tue ich mir sehr schwer, denn Lebensziele können sich ändern. Aber ich wollte immer, so wie jetzt, auf künstlerische Art Geschichten erzählen. Das ist sicher meine Leidenschaft.

Was fasziniert Sie gerade am Filmemachen, und wie sind Sie dazu gekommen?

WOLLNER: Ich habe schon immer gerne Kurzgeschichten geschrieben. Nach der Matura schenkten mir meine Eltern eine Videokamera, und damit habe ich angefangen experimentelle Videos zu drehen. Eigentlich, um meine Geschichten zu bebildern. Von da an, wollte ich eigene Filme drehen.

Wie kam es von diesen ersten Anfängen zu Ihrem preisgekrönten Film?

WOLLNER: Eine Studienkollegin von mir hat Dias in einer alten Kiste am Naschmarkt-Flohmarkt entdeckt und mir gezeigt. Es waren idyllische Urlaubsbilder einer längst vergangenen Reise. Es brauchte etwas Zeit, bis wir bemerkten, dass die Fotos während der NS-Herrschaft aufgenommen wurden. Die Zeit was dadurch plötzlich relevant. Wir haben mit diesen Bildern dann versucht, eine Geschichte auf Audioebene zu erzählen.

Der Film kommt ganz ohne Worte aus, warum?

WOLLNER: Zuerst wollten wir die Bilder mit typischen Floskeln von Postkarten unterlegen. Darum auch der Titel "Es geht uns gut". Text und Bilder stießen sich jedoch irgendwie ab, es passte einfach nicht. Deswegen entschieden wir uns, nur mit Ton zu arbeiten.

Bei der Diagonale haben Sie damit den Preis für den besten österreichischen Nachwuchsfilm gewonnen. Der Siegerfilm wurde von Jugendlichen ausgewählt. Warum glauben Sie, fühlten sich gerade junge Menschen davon angesprochen?

WOLLNER: Das war uns auch völlig unklar, deshalb haben wir mit der Jury darüber gesprochen. Für die Jugendlichen ist die NS-Zeit scheinbar nach wie vor ein präsentes Thema. Der Fokus auf die Tonebene fand ebenfalls Anklang.

Glauben Sie, dass man sich als österreichische Filmschaffende mit dem Thema NS-Zeit auseinandersetzen muss?

WOLLNER: Eigentlich wollte ich nie einen Film über diese Zeit machen. Aber an den Dias vom Flohmarkt sind wir eben nicht vorbeigekommen. Ja, vielleicht muss man sich als Filmschaffende und überhaupt als Österreicherin mit dieser Zeit auseinandersetzen. Es ist einfach ein wichtiger Teil österreichischer Geschichte.

(Maria Schaunitzer, Kleine Zeitung, 28.06.2014)

Jurybegründung, Förderpreis Neues Deutsches Kino, 50 Jahre Internationale Hofer Filmtage, 27.10.2016 (Preis (Auszeichnung))

Das unmögliche Bild

2016

Österreich, Deutschland

70 min