The Impossible Picture

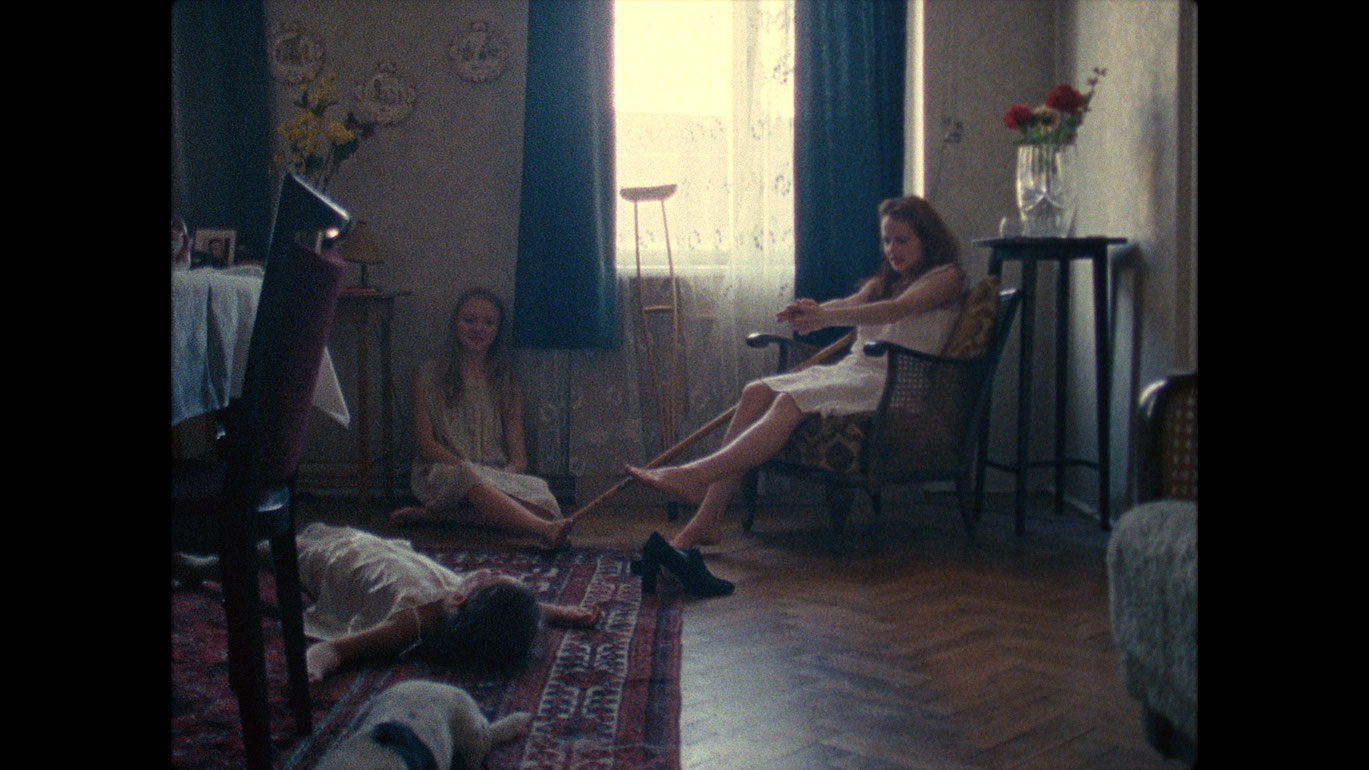

The father gazes in the camera, "What do you see?" - "You," says the daughter. It is the last image that will be made of the father, as he dies a short time later, in summer of 1956. In his place, the daughter Johanna (Jana McKinnon), takes over documenting the family´s life with a handed-down Super 8 film camera. There is a lot to see: Johanna moves with her mother and sister to her grandmother´s (Andrea Schramek) in a bourgeois, old-style apartment in Vienna, where the relatives gather not only for birthdays and at Christmas. The camera gaze pans seemingly amateurishly over heads and faces. In erratic, abrupt movements, it captures in close-ups grandmother´s bread dumplings as well as the family´s faces. From time to time, a group of young women gather in grandmother’s kitchen, supposedly to cook.

With a sovereign, stylistic confidence Sandra Wollner´s The impossible picture uses the private format of the home movie to allow an increasingly more powerful narrative to step forth in its allegedly random snapshots darkened in the brown hues of the 1950s. Yet who is narrating is unclear. Precisely when Johanna has the camera in hand, "impossible images" suddenly arise, whereby one doesn´t know who has taken them. When the grandmother pours burning hot water into Johanna´s foot bath to force the polio-stricken child to stand up, the point-of-view is mysterious. It can´t have been Johanna filming herself. But who then? The fluctuation between viewing perspectives and the pastiche effect, which arises from the historical distance to the 1950s, corresponds with the search for the truth content of the images: how reliable are they as carriers of memory? What did we really see, and what did we only think we saw? At the same time, Sandra Wollner opens an intimate look into female subjectivities, whose precarious urgency anchors itself in the present. (Alexandra Seibel)

Translation: Eve Heller

"Our memory is so unreliable - sometimes what we see

might as well be the future." (Johanna F.)

Vienna in the 1950´s. A childhood captured on 8mm film, documented by 13-year-old Johanna. A childhood as it might have been. We see fragments of family life and family secrets, an apartment regularly visited by women, centered around grandmother Maria Steinwendner who holds weekly cooking clubs in her kitchen. But somehow, the women never actually seem to do any cooking.

"Papa always said you have to be quick if you want to see

anything. Because everything vanishes so quickly", Johanna

says to herself as she films the dead body of a cat on the

pavement. "But I don´t think that´s true. I think you just have to keep looking". And Johanna keeps looking. Until the camera´s gaze suddenly turns on herself. (production note)

"Ich bin jemand, der sich gerne umschaut", von Maria Schaunitzer, Kleine Zeitung, 28.06.2014 (Interview)

In Ihrem, vom österreichischen Filmfestival Diagonale, prämierten Film "Uns geht es gut" beschreiben Sie zuerst eine unbeschwerte Sommeridylle. Wie sieht Ihre Idylle aus?

SANDRA WOLLNER: Wenn ich, so wie jetzt, nach Leoben telefoniere, kommen mir gleich die unbeschwerten Sommertage im Schwimmbad in der Au in den Sinn. Wie wir nach Badeschluss in den Umkleidekabinen nach Kleingeld gesucht haben, um uns süßes Gummizeug zu kaufen. Und Sonnencreme. Bei diesem Geruch kommt auch im Winter eine gewisse Sommeridylle auf.

Was haben Sie von dieser Kindheit mitgenommen?

WOLLNER: Freundeskreise sind sicher immer prägend. Es macht aber auch einen Unterschied, ob man in einem eher kleinstädtischen Milieu aufwächst. In Großstädten kann man seine Identität sicher anders entfalten. Dieses Phänomen betrifft aber nicht nur Leoben.

Wie sehr prägte Sie diese von Bergbau und Industrie dominierte Region?

WOLLNER: Ich kann mich noch erinnern, dass wir uns in der Volksschule statt mit "Guten Morgen", immer mit "Glück auf" begrüßten. Damals wusste ich gar nicht, was das bedeutet. Die gelebte Geschichte dieser Stadt veräußert sich ja auch in manch fragwürdigen Verbindungen. Nur insofern war es vielleicht prägend, dass ich da eine gewisse Grundskepsis entwickelt habe.

Sie leben derzeit in Deutschland. Könnten Sie sich vorstellen wieder nach Leoben zu ziehen?

WOLLNER: (Überlegt lange) Ich glaube nicht. Ich fahre gerne nach Hause. Wenn ich auf dem Heimweg bin, da passiert schon etwas mit mir, das kann ich nicht leugnen. Aber ich weiß nicht, ob das mit Leoben zu tun hat. Grundsätzlich bin ich jemand, der sich gerne umschaut.

Und nach Österreich?

WOLLNER: Durchaus vorstellbar. Jetzt steht mir noch alles offen. Wahrscheinlich werde ich aus pragmatischen Gründen im deutschsprachigen Raum bleiben. Aber ich denke, dass meine Arbeit von überall aus machbar ist.

Wie sehr leben Sie als Regisseurin momentan Ihren Traum?

WOLLNER: Ich wollte mich mit Themen immer künstlerisch auseinandersetzen. Film ist dabei sicher ein passendes Medium. Insofern mache ich das, was ich immer wollte.

Wie schafft man es, sich seinen Träumen anzunähern?

WOLLNER: Das ist schwer zu beantworten. Als ich als Cutterin gearbeitet habe, hatte ich das Gefühl, dass ich in meinem Leben irgendwie stehen geblieben bin. Sicher auch, weil mir die Arbeit Spaß machte. Irgendwann stellt man sich dann die Frage, ob es das ist, was man will. Wenn nicht, dann rafft man sich auf, wirft noch Mal alles um und entwickelt sich weiter. So war es bei mir.

Sind Sie damit Ihrem Lebensziel schon sehr nahe gekommen?

WOLLNER: Lebensziel? Mit solchen Schlagwörtern tue ich mir sehr schwer, denn Lebensziele können sich ändern. Aber ich wollte immer, so wie jetzt, auf künstlerische Art Geschichten erzählen. Das ist sicher meine Leidenschaft.

Was fasziniert Sie gerade am Filmemachen, und wie sind Sie dazu gekommen?

WOLLNER: Ich habe schon immer gerne Kurzgeschichten geschrieben. Nach der Matura schenkten mir meine Eltern eine Videokamera, und damit habe ich angefangen experimentelle Videos zu drehen. Eigentlich, um meine Geschichten zu bebildern. Von da an, wollte ich eigene Filme drehen.

Wie kam es von diesen ersten Anfängen zu Ihrem preisgekrönten Film?

WOLLNER: Eine Studienkollegin von mir hat Dias in einer alten Kiste am Naschmarkt-Flohmarkt entdeckt und mir gezeigt. Es waren idyllische Urlaubsbilder einer längst vergangenen Reise. Es brauchte etwas Zeit, bis wir bemerkten, dass die Fotos während der NS-Herrschaft aufgenommen wurden. Die Zeit was dadurch plötzlich relevant. Wir haben mit diesen Bildern dann versucht, eine Geschichte auf Audioebene zu erzählen.

Der Film kommt ganz ohne Worte aus, warum?

WOLLNER: Zuerst wollten wir die Bilder mit typischen Floskeln von Postkarten unterlegen. Darum auch der Titel "Es geht uns gut". Text und Bilder stießen sich jedoch irgendwie ab, es passte einfach nicht. Deswegen entschieden wir uns, nur mit Ton zu arbeiten.

Bei der Diagonale haben Sie damit den Preis für den besten österreichischen Nachwuchsfilm gewonnen. Der Siegerfilm wurde von Jugendlichen ausgewählt. Warum glauben Sie, fühlten sich gerade junge Menschen davon angesprochen?

WOLLNER: Das war uns auch völlig unklar, deshalb haben wir mit der Jury darüber gesprochen. Für die Jugendlichen ist die NS-Zeit scheinbar nach wie vor ein präsentes Thema. Der Fokus auf die Tonebene fand ebenfalls Anklang.

Glauben Sie, dass man sich als österreichische Filmschaffende mit dem Thema NS-Zeit auseinandersetzen muss?

WOLLNER: Eigentlich wollte ich nie einen Film über diese Zeit machen. Aber an den Dias vom Flohmarkt sind wir eben nicht vorbeigekommen. Ja, vielleicht muss man sich als Filmschaffende und überhaupt als Österreicherin mit dieser Zeit auseinandersetzen. Es ist einfach ein wichtiger Teil österreichischer Geschichte.

(Maria Schaunitzer, Kleine Zeitung, 28.06.2014)

Jurybegründung, Förderpreis Neues Deutsches Kino, 50 Jahre Internationale Hofer Filmtage, 27.10.2016 (Award)

Das unmögliche Bild

2016

Austria, Germany

70 min